说说济南的甜沫

冬日,在济南街头,小吃摊的炊烟如同细丝般缠绕,热气蒸腾氤氲,为这座古城披上了一层温馨的薄纱。市民们紧握着冻得通红的手指,驱散着凛冬带来的寒意,眼前的一碗甜沫,不仅温暖了胃,更温暖了心,仿若冬日里的一抹暖阳……

一

“甜沫居然不是甜的?”对于初到济南的外地人,喝到甜沫的第一口都会发出这样的疑问。甜沫与茶汤,都是本地济南人的最爱。一碗甜沫或者茶汤,搭配上香酥的油条或者油旋儿,香喷喷下肚,精神倍增,心满意足地开启忙碌的一天。

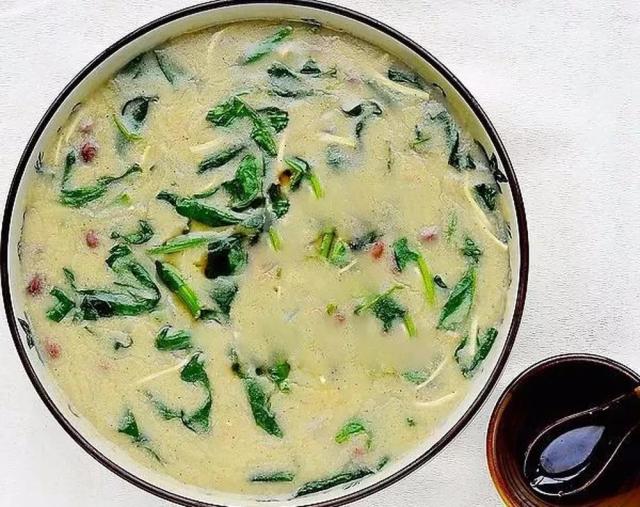

以小米面为主熬制的甜沫,比起粥来讲,更接近于浓汤。做一碗甜沫,需要把花生、豆腐皮、粉丝、青菜丝都加进去,之后融入胡椒粉、五香粉、食盐等各种调味料,再加入小米面、玉米面,用勺子不断搅动熬成糊状后,起锅热油,煸炒葱姜蒜,加入到甜沫里。

一气呵成的整个过程,愣是把一湾浅黄静月变成了五色“擂场”,各种味道的交叠混合,让这一锅甜沫纵然无糖分,却有着咸香的基调,辅以葱姜的辛辣,层次丰富、回味悠长。食客拿着汤勺翻舀下去,碰到碗边儿,那钹儿、铙儿的撞击,欢愉的味道一出,立马送进嘴里,仿佛自己嘴里开了油酱铺子,那咸的、麻的、辣的、清香的在嘴里碰撞,一发不可收拾。

曾有幸目睹一场街头甜沫的制作过程,一锅浓稠的甜沫里,各种调料在蒸汽的催促下泛出阵阵辛香,那味道甚至传遍整个街头小巷,在寒冷冬日里,轻啜一口,暖意瞬间涌入心头。

二

对于甜沫名字的由来,有很多种说法。一些野史中记载,甜沫最初的叫法是“添末儿”。济南方言中,习惯性把“什么”称作“么”“末”,“添末儿”也就是添点东西的意思。继续往里面添米面儿、青菜、粉条、调味料……久而久之,“添末儿”就变成了现在的甜沫。

相传,在战乱连年的岁月里,无数难民涌入济南,寻求一线生机。有一家小粥铺,时常慷慨赈济,将粥水施舍给那些饥寒交迫的灾民。灾民们口耳相传,纷纷前来粥铺寻求救助。粥铺为了补充灾民们的能量,便在粥中加入大量的菜叶和咸辣调料。每当灾民端起那碗热气腾腾的粥时,都会看到上面漂浮着白色的泡沫,于是亲切地称之为“田沫”。

后来野史中有诗言曰:错把田沫作沫甜,只因当初历颠连;阅尽人间沧桑味,苦辣之后总是甜。如此一来,甜沫这小小的一碗米面汤,内里韵味却不小。

也有一种说法,即在明初迁都北京之后,光禄寺研制出了一种以小米为基底的粥,名为“茶汤”,专用于祭祀。随着时间的流转,这一技艺流传至济南德王府,经过一番改良,加入了姜与胡椒的调味,从而演变成了今日我们所熟知的甜沫。

当然,这些只是坊间传说,并无正史记载。只是这一段又一段的佳话拼凑,成了人们口耳相传、独具济南特色的传统美食,也成了济南文化的象征之一,让人们在品尝它的同时,也能感受到这座城市的历史与情怀。

三

甜沫,何来甜味?有言曰:“阅尽五味方得甜。”“五味” 的字面意思指酸、甜、苦、辣、咸五种味道,可以引申为生活中的各种经历、情感和遭遇,比如痛苦、心酸、挫折、热烈、挑战、平淡等诸多复杂的情况。在生活中,经历过“酸苦辣咸”后,方能在这之中品味到“甜”。

制作甜沫的过程,就有着挥洒汗水的辛苦历程:睡前需将精挑细选的最柔软细腻的小米淘洗,用碧清的甘泉水浸泡,待凌晨四五点晨曦微露,把小米平铺于苇席吸饱阳光,晾晒到大约八成干,再细慢研磨至过筛,后用木铲勤快翻炒八成熟后,将小黄姜粉与白胡椒融入,此时,甜沫的辛辣味尽达极致而大功告成。接下来,就是五花八门、分门别类地制作一锅甜沫了。

一碗甜沫以独特的品味容纳着所有味蕾。老人牙口不好怕硬,它以软粥来回应;孩子怕营养不全,它内里“乾坤”、蕴含丰富;男人怕单调,它用花生米的喷香满足;女人怕烫着嘴唇,它用爽滑的粉丝随时调整喝汤的节奏……

由此一来,甜沫就不仅仅是一道美食,更是济南人生活态度的映射。它在岁月长河中沉淀,历经风雨,却始终以温暖包容的姿态存在。每一口甜沫,都是对往昔艰辛的回味,对当下幸福的珍视。它教会人们,生活虽有诸般滋味,却能在磨砺中寻得甘甜。于这小小碗盏间,蕴含着对生活的执着、对家人的关爱以及对未来的期许,让品者感悟,无论世事如何变迁,只要心怀希望,便能在五味杂陈中,守得那一抹独属于自己的甜润与安宁。

寒冷冬日清晨,喝着用泉水熬成的写满历史、会讲故事的热甜沫,这一天又充满精气神。在一啜一饮一嚼间,细细品味内里乾坤韵味。想来,人生就是一场品味,阅尽五味,再苦再难也是云淡风轻、苦中有甜了。(来源:观济南)

本地资讯精彩订阅

立即下载速豹新闻客户端