《中国篆刻》名家访谈——何连海

何连海:1972年1月出生于江苏省连云港市, 南京大学艺术硕士。现为西泠印社社员、中国书法家协会会员、江苏省书法家协会理事、南京印社理事、江苏省连云港市书法家协会主席、苍梧印社社长、全国70年代书家艺委会委员。特聘任教于西安交通大学书法系,荣获“首届江苏书法奖”“全国首届林散之奖”。出版有《当代青年篆刻家精选集——何连海卷》《艺概丛书——何连海卷》《何连海篆刻——当代著名书画家常用印选》。

何连海访谈

时 间:2015年1月6日晚20:00-22:00

地 点:连云港市何连海工作室

受访人:何连海

采访人:张 球

张球(以下简称张):为艺者,谈禀赋,讲家学,先谈谈您的从艺渊源吧。

何连海(以下简称何):追溯祖辈,我们何家就没出过所谓的文化人,都是穷苦出身。我爷爷是拉黄包车的,父亲也只是个普通工人,家学这一块就无从说起了。说到禀赋,家庭中艺术熏陶微乎其微,但是若从对于体察事物和动手能力方面来说,遗传基因还是有的,我觉得这方面的能力源于我父亲。我父亲是一名普通的工厂职工,文化程度不高,只有初小毕业,上世纪40年代,那时候家里穷,父亲念不起书,18岁便从镇江来到连云港锦屏磷矿工作,一干就是60年。我父亲在厂里是做车工的,靠技术吃饭。他老人家车出的机器配件精密度高,质量好,业余会倒腾修理个闹钟、缝纫机啥的,还会做些简单的木器活,在我们那一带是心灵手巧、乐于助人的好同志。我从小耳濡目染,对手工艺品就很感兴趣。从事艺术确实要有天赋,遗传因素很重要,但这种遗传不一定是直接的艺术方面的遗传,也包括对待事物态度的遗传,这对个人艺术成就的后天影响是潜移默化的。词典上解释天赋就是天资、资质,未学先懂、生来具有、禀受于天的。我可没得到上天如此的眷顾,我觉得,于我更多的是机缘。

张:假如没有天赋,打个比方,弹钢琴,再努力也弹不成郎朗那样,天时、地利、人和都要有。

何:对啊,就是天时、地利、人和这三样,你要都占到,缺一不可。人的成长过程中会有很多机缘,从事艺术的人,缘分很重要。

张:先讲讲你的缘分。我上网查了一下,是苗先生启蒙你的?

何:是的。苗季子先生。

张 :老先生高龄?

何:先生去世已经十几年了。

张:他是当地名家?

何:在当地是位名家、全才。在我身边还真没见过如此聪慧的人,琴、棋、书、画样样皆通,书法擅写隶书,精篆刻,喜欢钓鱼,还会针灸。生前曾获得过“全国优秀体育教师”荣誉称号,田径名将韩永年就是先生的学生。在艺术上,先生于我还真没生搬硬套地教过什么,好多知识的积累都是在和先生的闲聊中获取的,得到了很全面的艺术启蒙。

张:受教于苗老先生时,你大概几岁?

何:十二三岁。苗先生是我念初一时候的美术老师,那时先生已经快退休了。他的办公室里挂着一个印屏,很吸引我,于是我也开始学着刻印。生活中,先生将我视为己出,那些年,我好多周末时光都是在先生家度过的。在先生那里,我见到了许多书画、印章方面的资料,那时候,这方面的资料很稀缺。记得当时我最喜欢看的是《印章参考资料》和《现代印章选辑》两本书,丁吉甫先生汇编的,既有古人的又有近现代名家的作品,真是风格多样,琳琅满目,使我大开眼界。我一直固执地认为,近现代篆刻史上,产生了两位好老师,一位是赵之谦,一位是钱君匋。他们的作品都有着共同的特点——风格多样化。他们的作品是多方位发散型的,有许多让人开拓眼界的东西,或者说能够引导你发现并加以改造新鲜事物的可能。苗先生刻的印风格很多,但没有形成自己的风格,也正是因为这样,才没有约束我,从开始就多方汲取。哈哈,我是吃百家饭长大的。

张:我们聊聊海州的地域影响,聊聊西游记、花果山吧。地域,历史,还有传说对一个艺术家可能会有特定的影响,比如茅台酒,与空气都有关系。

何:嗯,我潜意识中,花果山、西游记、孙悟空,蕴含更多的是“变化”二字。孙悟空有七十二变,耳熟能详,我这求新求变的心态,可能就源自连云港的西游文化,从小骨子里就有求新求变的意识。比如在中国美术学院学习阶段,陈巨来的细朱文风靡篆刻界,我也痴迷了一段时间。但是,从一开始,我就想跟别人拉开距离,追求变化,后来我就不用横平竖直来表现细朱文,而是把它概念化,把金文甲骨文,刻成细朱文,这样它的边缘就有变化,不再是直来直去的,里边再加一些小变形,它在视觉上就更有冲击力。不变就易进死胡同;变,才能从石头里跳出来。

张:你是1996年去中国美术学院学习的吗?

何:1995至1997年。

张:读的是专科?当时叫中国美术学院还是浙江美术学院?

何:中国美术学院,成教部,脱产两年。

张:咱们聊聊中国美术学院对你的影响吧,不一定仅是篆刻,方方面面的都可以。

何:去中国美术学院读书是我从艺的转折点。之前学的杂,一时间没了方向。到了美院后,经过一番梳理,有了思路,不是技法,主要是思想。那个时候学校安排授课的老师很多,美院内外给我们授过课的,粗略数过,有近三十位。不同的教学方式,不同的书风,眼花缭乱、应接不暇,也是蛮有意思的。美院的艺术氛围很好,学国画、雕塑、设计的同学我接触得比较多。因为我对设计很感兴趣,我高中时读职业学校,专业就是装潢美术。

张:当年学装潢美术很前卫,好找工作。

何:这段经历使我接受了一定的美术训练,素描、色彩、构成都有所接触,那段经历很重要。

张:这段时间的学习对你提高动手能力很有帮助吗?

何:对,很有好处。到美院后,我寻求自我存在空间与个性语言的意识逐渐增强。以前从众,现在感觉自己要有自己的东西,要引领。

张:授人以鱼不如授人以渔。

何:对,那个时候(教学)跟现在有很大的区别。现在的学生作品跟老师太接近,太随老师走,教学窄向化,说得难听点,真有点近亲繁殖。我们那会儿老师要求学生要和而不同。

张:那时候是精英教育,现在是职业教育。

何:嗯,这跟市场、展览都有关系。

张:再说说你们这里的古岩画吧。

何:将军崖岩画位于锦屏山南麓的后小山西端的一块混合花岗岩构成的覆钵状山坡上,南北长22.1米,东西宽15米,分布着三组。线条宽而浅,粗率劲直,作风原始,断面呈“V”形,面壁光滑,以石器敲凿磨制而成的岩画。这可是中国迄今发现的最古老的岩画,是东南沿海地区首次发现的岩画,也是惟一反映农业部落原始崇拜内容的岩画,距今约7000年。著名考古学家苏秉琦先生称之为我国最早的一部天书。

张:这岩画对你有什么影响?

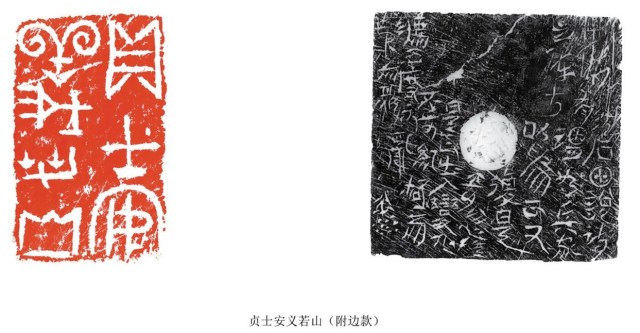

何:中国书法家网曾经采访过我,我当时也讲,缘分很重要。在我出生前,我们家就住在距将军崖岩画不足200米的地方,虽然后来搬走了,但小时候我有很多机会去那里。记得那时的文物保护意识还比较差,周围也没啥保护措施。孩子们都踩踏在岩画上面玩耍,甚至还会找硬石块在边上模仿着划两道。那些用石器敲凿磨刻成的长长的线条构成的光怪陆离的图形吸引着我,在我脑海中刻下了深深的烙印,也自然地融入到了血液中,以至于后来我对带有符号的物体都很偏好。学习艺术以后对我影响很大的是1996年的时候去上海美术馆看米罗的画展,我很喜欢他画上面的符号,陀螺形、方形、三角形、箭头等等,画面中充斥着各种符号。米罗既然能把这些东西吸收到画面里面,为什么我不能把这些元素吸收到印章的方寸之间呢?所以后来我就想,怎么跟自己熟知的岩画结合。将军崖岩画与我国其他地区岩画表现手法有所区别,其他大都具象,以面为主,羊、牛、虎等题材较多,如阴山岩画,贺兰山岩画,包括广西花山的岩画,但是将军崖岩画不同,它都是用线来抽象地表现对象。这个与彩陶上的线条、刻画符号一脉相承,是原始人类用石头磨出来的,它跟机械工具钻出来的线条遒劲感不一样,手工磨制的,在那个时代真是个浩大的工程。之后,我更加关注与文字有关的陶制彩绘和刻划符号,竟然发现那些符号所产生的陌生的意向组合,意脉结构所引发的视觉上的冲击和情感上的惊异,与我所熟悉的将军崖岩画是何等的相似。没有再现,没有技巧上的哗众取宠,惟有朴拙的线条和简洁而神秘的画面。因类相感,将这些特征运用于篆刻中,在视觉上产生的新鲜感,也就自然有别于他人,有了自己的特点。

张:我关注你的作品很多年了,从流行印风开始,当时感觉你这线条就很奇怪,跟别人不一样,尤其是白文,有很多有意味的形式在里面,线条里面有东西。这应该与将军崖岩画有很密切的关系吧。

何:是的,将军崖岩画的刻工朴拙,画面简洁,内涵深奥,它的抽象性大于具象性,给人以无限遐想,为我的篆刻提供了一条探索的新途径。在实践中,我适当借鉴吸收岩画中的某些线质与构成特征,淡化篆刻文字形态的主体特征,突出线条划分空间产生的视觉效果。大幅度改变字形的构成,使其充分异化,更具绘画的形式感与装饰意味。在布局上吸收岩画的空间构成,营造出一种更率真、灵动、混沌的篆刻意韵。这样处理的结果,使作品更具个性,具有一定的前卫性、先锋性、实验性,从而更利于情感的传达与抒发。这是将军崖岩画给我的最大启发,是从抽象的画中,抽出元素运用到印章中来,把文字符号化。这点与早期的文字都印证了,早期的文字就是符号。

张:我当年听李学勤先生讲过,甲骨文绝对不是中国最早的文字。

何:是的,书中有画,画中有书,所以后来我很坚定地要把篆刻恢复到印章的原始状态。毕竟篆刻在印章面前只是个小儿科。我之前的许多作品还只停留在把画面转成文字上,现在走得更远些。

张:恭喜你,当上连云港市书法家协会主席,江苏最年轻的地级市书法家协会主席。来到这里后,我感觉这里的书法篆刻氛围很好,连云港的书法篆刻水平在江苏怎么样?

何:谢谢张兄。江苏是书法大省,人才济济,尤其在书画篆刻方面。连云港市有510万人口,属于小城市。这里有个特点,大家在风格上特别疏远,各自为营,各走各的路,对印章的态度也是,求新求变欲望很浓。从80年代张耀山先生的章草书风开始,包括陈迅先生那批作者都求新求变。我们私下谈起,像徐州、苏州还有老先生的传承,我们没有,就连陈凤桐先生和陈迅先生这样的父子书家,书风都很不一样。

张:艺术之路,可贵者胆,所要者魂,还是非常重要的。

何:由中国文学艺术界联合会主办的当代篆刻大展我们有4人入展,2007年那时候,相当不容易。我市的年轻新锐很不简单,孙建明、汪超、张方举这些都是中坚力量。这里的篆刻土壤不错,有我们的思路,也有我们的地域特点。可是,以我目前的状态不敢带学生,主要是担心学生可能很快朝我的风格靠,这不是我期望的。

张:似我者死啊!学术当有远心,莫为时风左右。苍梧印社就在连云港吗?

何:苏轼的《海上书怀》首句为“郁郁苍梧海上山,蓬莱方丈有无间。”苏轼从杭州调任密州时曾到过海州,和海州的陈知州有往来,《海上书怀》便是苏轼与陈知州书信往来中的一首和诗。这里的“苍梧”指的就是我们这里,苍梧印社1986年成立,首任社长是许厚文先生,目前社长由我担任,举办过几次省青年篆刻展,书法家协会和印社是一套人马两块牌子。

张:我们再说说这次江苏的书法奖怎么样?首先要恭喜你,唯一的篆刻获奖者。

何:这个奖我还是很在意的,毕竟江苏是书法大省,人才众多。你也知道,像我这样的风格受众面小,想有大众认知是不可能的。既然是在家门口,我也尽可能把它做成我想做的样子。以前很少有人把印章做成册页,把封泥做在里面。其实这样做出来既增加了印章表现的完整性,又增强了视觉冲击力。有时候,就是一个小小的创意,就会有结果上的大不同。这个与我之前学过设计,知道构成关系有关,知道色彩搭配,也清楚一个物件怎样做才精致好看。我为做这个封泥,跑到乡下向陶艺师去请教,怎样敲泥,怎样把握泥巴的干湿度等等,所以作品的每个细节都是在用我的智慧去做。我通常会把印章置身在一个大美术的范畴里面,不再把印章当成方寸之间简单的刻印。我认为搞印章,不要单纯是个篆刻家或者书法家,更应该是个艺术家,而且要发自内心的热爱这门艺术。爱好是一种原动力,内心的爱好会驱动自己去做,并享受着每一个创造的过程,也就不觉得累了,更不用坚定什么信念了。好在我早早地明白了这个道理并付诸行动,因此我把大部分的精力投入了艺术,加上比较幸运,得到了一些回报,也取得了一些成绩,但是成绩永远是暂时的,人在艺术上,精神层面留下的东西才是永恒的。

张:我们那边有些小年轻,写字,二王以外无他人,这个路越走越窄,刻印也是。当代印风,这个时间段,不如十几年前,不如的原因是市场?

何:嗯,市场,你要迎合别人。一个是学老师,跳不出来。还有一个是时风,整个往繁复的地方靠。比如电视剧《武媚娘传奇》 ,繁复精细过头。还有画画,第十二届全国美术作品展,国画受人诟病,这么下去很没有前途。现今这个阶段,我们权且称之为一个展览的时代,与时代的审美倾向有关,与评委的个人修养有关。好多很好的苗子被扼杀了,很可惜。我倒是觉得民国,或上世纪90年代,艺术上呈现出来的真是百花齐放。而现在的路越走越窄,信息社会全球化,大家很适应了,艺术这块倒是相反了。一方面,口口声声强调继承传统,到底是什么传统,一个流派的传统?还是一个风格的传统?传统该是个大框架的传统,来自于大的艺术背景。

张:大美术的概念,不该是印内求印。

何:对,早就提出要印外求印了。

张:没有放眼整个世界,一个大的框架。过度地强调了民族的就是世界的,理解歪了。

何:都没搞清楚本民族的是哪来的,就妄谈民族的就是世界的,所以理解偏了。

张:请谈谈西安交通大学的教学,每年都去吗?

何:后来在南京大学读研之后因为时间问题没去了。

张:一共去教了几年?

何:六年,这对我的影响很大。学生对信息的收集能力很强,无形中使我的知识结构得以扩充,教学相长嘛!在交大,我自己有很多基础教学的想法,能得以实施,并且也有了些成果和心得,这也是我的一个收获。

张:你的孩子多大了?

何:男孩,上初中。

张:他喜欢你的这些玩意儿吗?

何:七八岁写的大字网上能看到,这四个字是他写的,之前他就没练过字,当时围观的人挺多,他(孩子)旁若无人地写,无畏。可能是从小在这个环境中长大,耳濡目染,放得开。一般来说书法家的孩子,都敢拿笔。(展示)我家门头上的斋号就他写的,写得很稚拙。

张:呵呵,天真可爱,我们离本真远了。

何:我们把纯真弄没了,很可惜。我有时候还常揣摩他的字。

张:所以我们说为什么陶博吾先生可贵,他到老了,还是那种纯真,这种品质非常难得。

何:但是小孩不能不长大的,以后还是得练习传统,只能是阶段性地玩玩。

张:听说你在做一个课题研究?

何:是的,是对世界史前印章的研究,更多关注的是两河流域的印章,特别是美索不达米亚平原古巴比伦王国的印章。

张:古巴比伦是四大文明发源地。

何:还有古印度的印章,到目前只有古印度印章上的文字没有释读出来,但是古印度的文字跟我们的甲骨文很多文字很像。

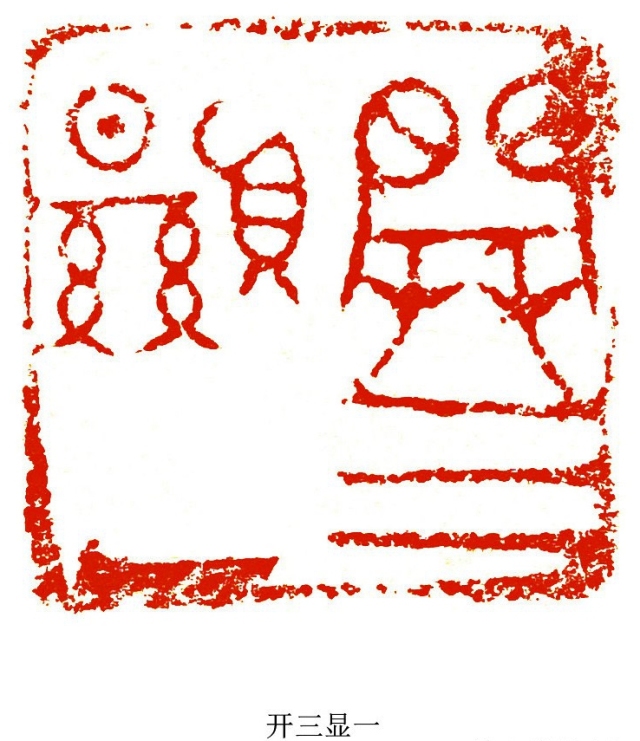

张:什么时候去读的研?简单说说学习的体会。

何:读研是2012年,每位艺术家都会有阶段性的创作瓶颈,在我的书法篆刻创作面临瓶颈时,我选择了读研。经过努力,考取了南京大学美术研究院的书法篆刻方向的艺术硕士,得以充充电,回回炉。也就是在入校不久,一次偶然的机会,和英语老师探讨史前艺术,我开始关注世界范围内的史前印章艺术,并将之作为研究生期间的研究课题。我提交的毕业论文就是《世界史前印章中原始符号的运用》,后来我就开始自己搜集资料,目前花了两年多时间了,世界各地的博物馆网站去找,然后都分门别类建成文档了,哪个博物馆收藏着什么我大概都知道。整理的过程中就有了自己的创作思路,碰撞之下肯定会有想法。一方面,必须对历史多加关注,比如对世界史前史等历史的了解,因为我要知道历史背景。另一方面,我开始关注它的工艺,为什么它会给我们这些印象,还有考虑制作的工具。因此,又要迫使自己关注考古新发现。几项结合之后,当中的图形和文字给我什么样的启迪呢?发现我只有把它们当成符号,才能贯通。最大的特点就是符号性,把握了符号性就是把握了它的神。当然细想起来,早期的汉字图形都是符号,即便现在也还是属于符号范畴。所以把它置身于大美术范畴,它就是符号。我近阶段确立的就是符号意识,这个意识更加强烈了。

张:这等于是与你的岩画承接上了?

何:对。将原始古陶,原始印章,原始岩画三者结合,把它们揉成一块,重塑自我。可能以后的几年,或者一生都会去追求这个东西。现在,在技法相对成熟时,我们需要更多的是文化上的滋养,思路上的明晰,这个很有必要。其实很多其他门类的艺术家也这样。我总幻想着创作的时候可以将自己置身于七八千年前,那充满着单纯、虔诚、无顾忌的自由原始的状态。

张:最近创作上有什么想法,能说出来分享一下吗?

何:去年夏天,结合对世界史前印章的研究过程中所迸发出的灵感,以及平时创作中的积累和体悟,我确定了刻制以佛教常用语汇为题材的一套百方的组印创作,这套作品不同于以往。我是从印章的原料采集,印纽的制作,到展示的方式等都身体力行,独立完成。有朋友善意地指出:工程量太大,按照常规的方式,买来精美的印石,省时省力。我则不这样认为,我想体验这种近乎苦行僧般禅意的修行,感受艺术创作过程的艰辛和收获的愉悦,期许展现给观众的是一份完整的艺术体验。艺术创作和传播的过程是作者和受众一同体验艺术审美、情感抒发、心灵震撼、思想启迪、道德升华的过程,这个过程需要理想信念和精神力量的支撑,也需要理解和消化的周期,为此我甘愿坐这个“冷板凳”。

张:这方印特别大,非常有张力,为什么做这么大呢?

何:这与现代人的视觉习惯有关,我们现在的印章更多的用于展示,跟以前的印章是两码事。以前印章的发生、发展就是作为一个媒介,携带要方便,大小要适宜。而我们现在,要一个视觉感,是一门独特的艺术了,所以做大一些。

张:当代篆刻家你最推崇哪几位?对你的篆刻有什么样的影响?

何:当代篆刻家让我比较推崇的,一位是石开先生,一位是陈国斌先生。石开先生,我很推崇他的原因是:用最简单的、最易辨识的字形(摹印篆或小篆),刻出他萧散清灵、老辣欹侧的独特风格,迥异于历朝历代,而且合乎美的范畴,这是大匠手段;陈国斌先生我感觉他走的是另一条路,怎么去看他的印呢?他的印稚拙直率、诡异浑穆,好多程度上已经破坏了文字性,也可视之为符号,倾注了情感宣泄的符号。他这种前卫的做法给我很多提示,至少我知道还有人比我更“过分”,还有许多的可能性,呵呵。

张:陈国斌先生这样的风格,我的感觉就是不能无一,不能有二。

何:幸运的是,陈先生的作品得到了很多专业人士的认可。好多人的作品看起来视觉冲击力很大,但是细瞧瞧少了根本的内容,终究是无根之木,无源之水。整体归结,关键还是要有独特的图像符号,谁都脱离不了。对于不同的文字符号,如何改造后放到印章里边来,还要有印味,怎么嫁接,还要做到天衣无缝,这就是你的本事了。如果是夹生饭,没有嫁接好,那就索然无味了。

张:为什么几千年前的东西,还是非常前卫,当代的艺术家尤其要研究这个。我们浙江的一些篆刻家的作品,取法的面非常窄,乏味。

何:那可不敢这么说,浙江是我国的篆刻重镇,高手如云,有许多篆刻家有想法、敢创新,都是我学习的对象。当然,取法面窄这是个普遍的问题,艺术多元化,才能丰富,单一是不可取的。整个艺坛如此,落实到个人身上也不例外。个人风格多样化表现在风格多变,但还是要讲究变得成熟,变得有分量,变得精到,总之要变得好,要能多方面体验艺术,从图式变化里充分释放自己的能量,从多变中体会到艺术的多姿多彩。艺术本身就是变化多端的,人对艺术会有无限的好奇心理,求艺是一种探求、探宝、探险行为,求艺过程也是好奇心理得到满足的过程。惟有作品的多变才可以使这种好奇心得到尽可能大的满足。但是话又说回来了,你不能要求每个人都是创新型人才,做一名优秀的传承者也是十分可贵的。每个时代,艺术都是各种风格流派平行共进的。风格即性格,与个人喜好有关。个人风格代表了一位作者独特的视角和发力点,并在不同阶段可以不断地填充与丰富。各门艺术都讲究多元化,落实到个人身上也不例外。个人风格单一是不可取的,单一了就容易形成定式。所谓“运用之妙,存乎一心”,情感的真实与否,创造力的充沛与否,乃决定个人风格成败之关键。

张:传承得比较好的两个人,我个人认为,一个是鞠稚儒,还有一个是张奕辰。

何:虽然我们印章风格取向不同,生活中他们二位都是我的好朋友。鞠稚儒,我们结识近20年了。我喜欢他刻的王福厂一路的作品,既有精湛的技法,又有深邃的意境,传达给观者的是满满的轻松和愉悦,展现的是带有数学性质的精准美,而且学养很全面,某些方面不让古人,令人敬佩。

张:张奕辰,这么多年,从传承这个角度讲,他有自己的想法,又玩收藏,他的气息是慢慢养出来的,我们一看就知道了。

何:张奕辰先生的印刻得温润闲适,透出的气息就是雅致,耐人寻味。每个时代都有传承的人,书法方面,元代赵孟、明代董其昌都是,但是还有徐渭、傅山这样的创新派。当然,现今这个时代对工稳风格的印章强调有点过了。每个时代,创新的人,日子过得都不是很好,因为受众少。

张:搞艺术的人,屁股坐不坐在那里,是不一样的,我们圈外的人看看他们的印也看得出。不过艺术家有些也是很无奈的,所以说坐冷板凳特别可贵,你有想过走出去吗?

何:有好的平台,我也想到更广阔的地方去,但是海州这个地方,我又很留恋。因为这个地方能让我安静地做事情,方方面面都熟悉,家人也在这,以目前我的状态,我觉得在这个地方,很适合。前些日子在微信上我看了石开先生的一个访谈,石开先生自述是五十多岁移居北京,我想等以后条件再成熟些,也会到大城市去,毕竟平台不一样,信息量大些。

张:有得有失。

何:自己要清楚自己想干嘛,不能混迹于江湖成天搞关系,得不偿失。

张:一个人要冒出来,他肯定是有东西的,不可能平白无故地冒出来一个人。地理学里,有历史地理,还有民间美术,这些都是根的东西,一个人离不开这个。比如福建的人,就擅长工的东西,画画的,山水的,非常工;刻印的,也非常工。看一个人要看地域对他的影响,你们这儿的镇江肴肉,扬州炒饭,多好呀,我中午在高速服务区就吃了这个,不懂历史地理的人,不知道根在哪里。再说说福建,像林则徐的故居,泉州南音,牡蛎壳做的墙等等,八闽大地的人,手特别巧。我编了一本关于全国石窗的书,其中最精美的石窗就是闽南的。

何:我喜欢石头的东西,陶的东西,喜欢质朴的物件,不喜欢瓷器。这种审美取向是一直存在的,改是改不过来的。

张:气息这个东西很重要,也很奇怪,这个与生你养你的土地有关。谢谢你接受我的采访。

来源:中国篆刻杂志社

何连海篆刻作品欣赏

总值班 陈刚 曹银生 编辑 朱芸玫

来源 连云港发布

本地资讯精彩订阅

立即下载连云港发布客户端